VOICE

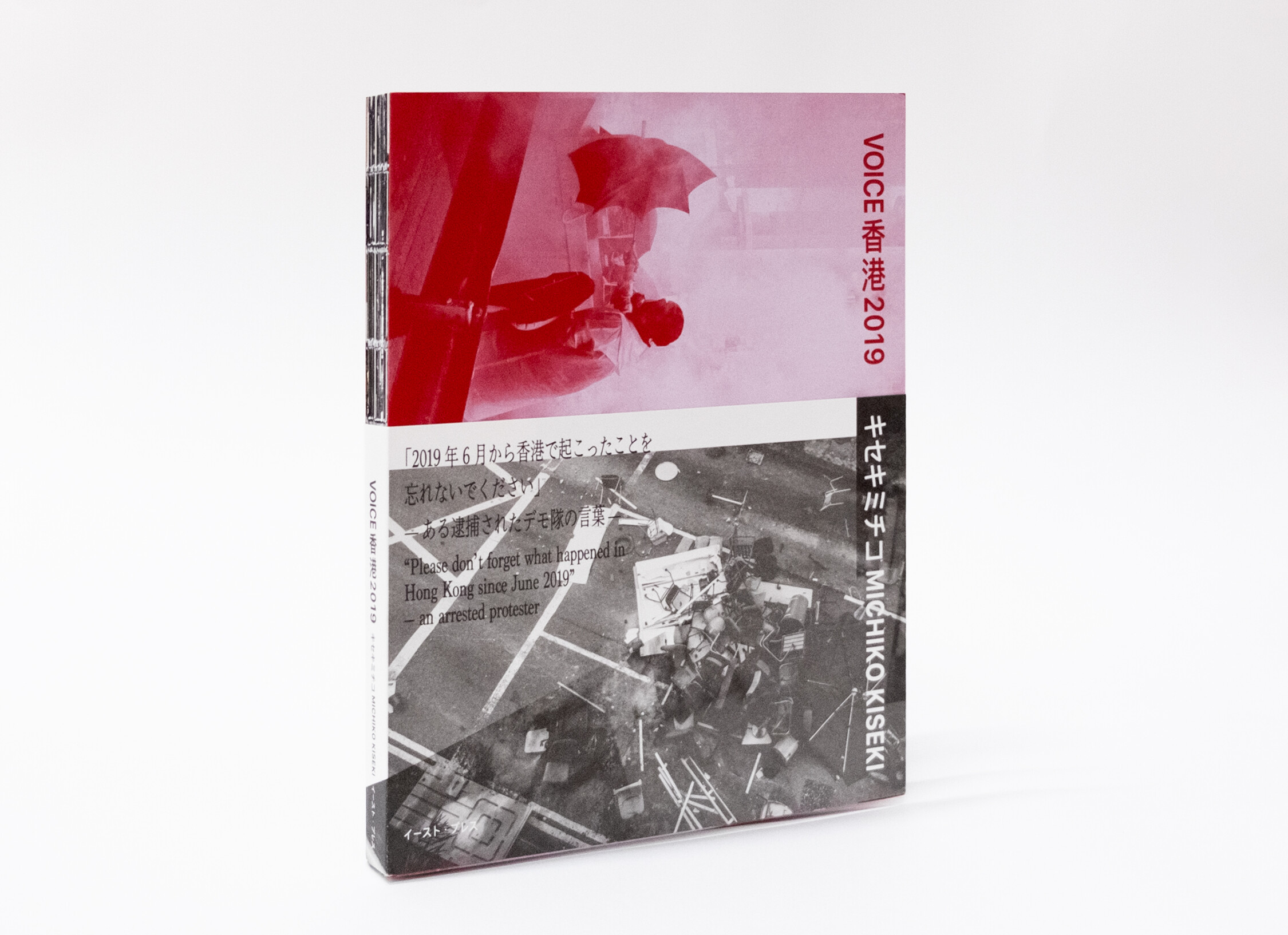

キセキミチコ『VOICE 香港2019』

2025, Book

このデモは暴動ではなく、香港人のSOSなのだ。2019年の香港民主化デモの最前線とそこに暮らす人々を撮影した写真家キセキミチコによる写真集。

—

This is not a riot,this is SOS from Hong Kong people. This is a collection of photographs by photographer Michiko Kiseki, who photographed the front lines of the 2019 Hong Kong democracy protests and the people living there.

いかに書物はメッセージを体現できるか

何が起こってるのかもわからないまま、2019年香港の民主化デモで騒然とするまちの只中で、ただただ“起こっていること”に対してシャッターを押し続けたキセキさんの写真集『VOICE 香港2019』。fig.01

民主化を求める人たちの声が聞こえてくるような錯覚を覚えるのは、写真の向こう側にあるキセキさんの思いが印刷を通じて、製本を通じて、伝わってくるからだろう。

キセキミチコ

キセキさんが2019年、香港に旅立ったのは、幼少期に父親の仕事の関係で住んでいた香港で、自分を振り返るような作品をつくろうと思い立ったからだと言う。

しかし、そこで思いがけなく遭遇したのは、民主化デモだった。デモ隊と警察の抗争や政府関連の施設前での抗議……毎日催涙弾が飛び交う日々の中で、キセキさんは何が起こっているのかもわからないまま、シャッターを押し続けた。

「これは偶然ではなく運命だったんだろうと思います」とキセキさんは言う。

滞在中には自分でZINEを100冊ほどつくったものの、帰国してからきちんとしたかたちにまとめたいと考えていた。だが、帰国後コロナ禍に直面し、活動も思うようにならないなか、2020年12月に東京で写真展を開催。2021年になってから、ZINEを見たイーストプレスから写真集をつくらないかと声がかかった。

「作品集をつくるなら八紘美術に印刷してもらいたい、というのを条件にしたんです」

それは以前、作品集『DRYNESS』をつくった時、八紘美術の大塚圭太さんのこだわりと知識、豊富なアイデアを目にしていたから。

「写真家としていろいろな写真集を見ていますけれど、印刷や製本に関しては知らないことばかりです。印刷の仕方にもページの開き方にもいろいろな種類があるなんて気づかない。『DRYNESS』では、そういうことを教えていただきながらつくったんです」。

『VOICE 香港 2019』をつくるにあたって第一に希望したのは、モノクロの写真集にしたいということ、バイリンガルにしたいというだった。fig.02

「カラーの写真は“記録”の写真、モノクロ写真は“記憶”の写真だと思うんですよ。モノクロは写真として余白があると思うんです。2019年の出来事はカラーだと生々しくなってしまう。絶対に英文を入れたいと思ったのは、この出来事を世界中の人に見てもらいたいから」。

デザインは台湾人のデザイナーに依頼した。デザイナーとしての力量はもとより、撮影された写真の中の言葉を理解してレイアウトしてくれるからだ。

写真の中にはさまざまな言葉が溢れている。政府の悪口が書かれたビラもあれば、「空室あります」といったような日常の貼紙もある。日常の混乱のありようは言葉の錯綜からも見てとれる。キセキさんは8ヶ月分の膨大な写真の中からまず自分で粗よりし、絶対に入れたい写真以外はデザイナーの構成に委ねた。

しかし、それ以上にこの写真集『VOICE 香港 2019』から溢れる緊張感は尋常ではない。民主化デモの結末は弾圧と言論統制だ。

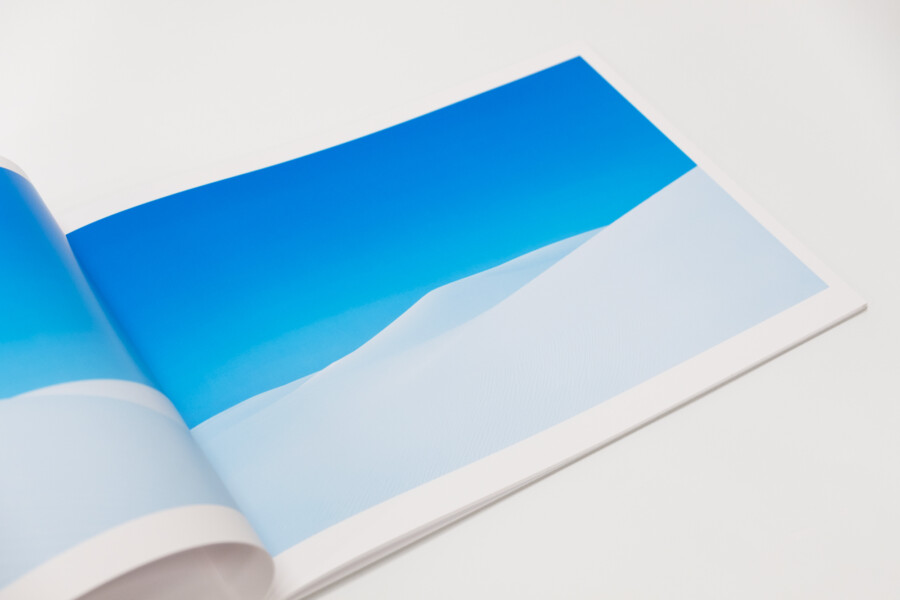

『VOICE 香港 2019』は香港ではもう販売できない。本を持っているだけで逮捕される危険性がある。8頁の白紙はテキストが入る予定だったが、本書にも言論統制の影響が懸念されたため、自由な発言が封じ込められたということを表している。

「いつかこの頁に、言いたいことを好きなだけ書けるようになったらいい」というキセキさんの思いが白紙に込められているのだ。fig.03

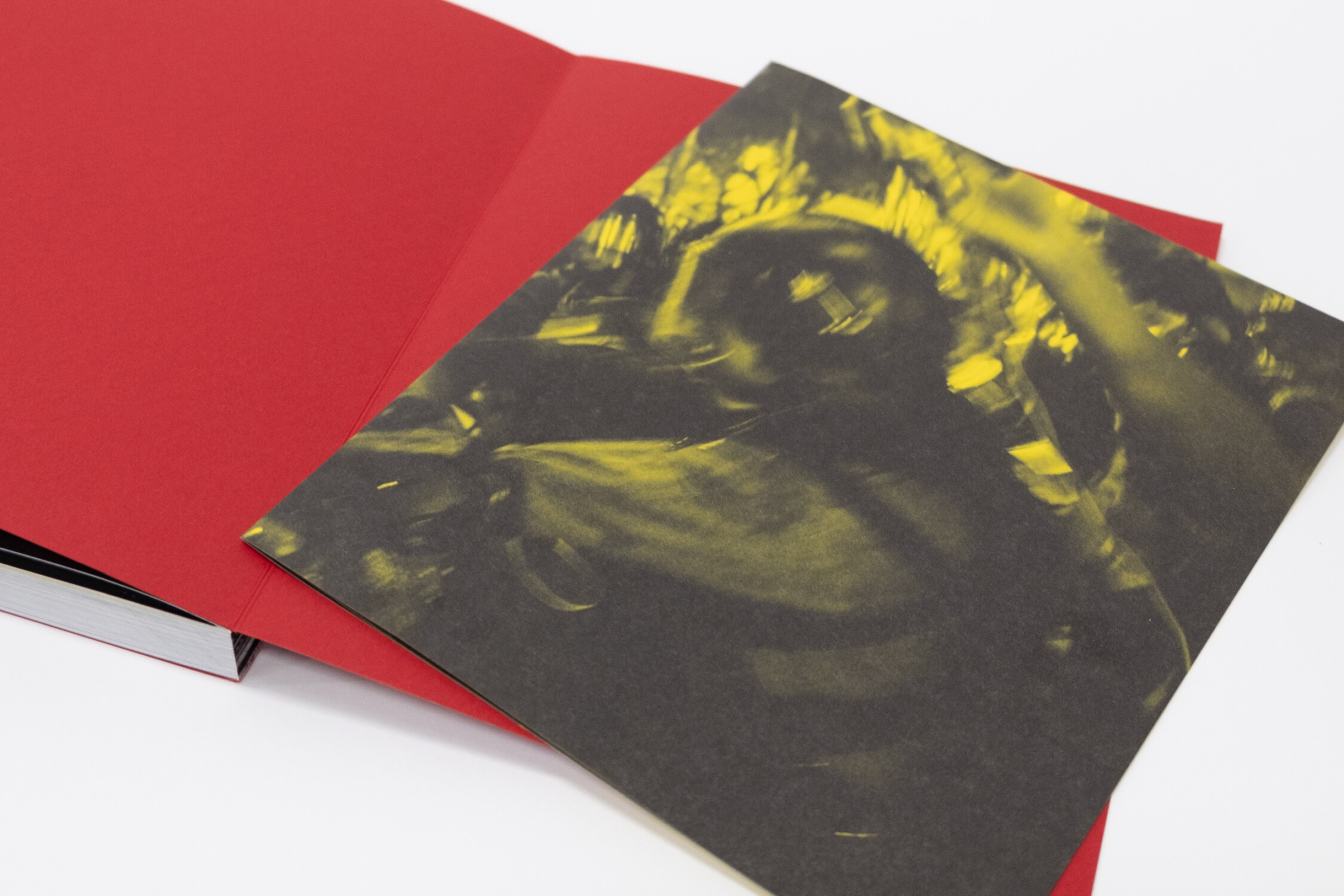

帯や差し込みの黄色い紙fig.04にはデモの参加者の言葉が印刷されているが、これも当局に見つからないように捨てられるとの配慮だ。赤い表紙と黒い帯とのコントラストも強烈な印象だ。

表紙の赤は、「香港の旗が赤に白い花だから、赤地に白の印刷をしたかった」というキセキさんの希望があったからだ。

それに対して、大塚さんは赤い紙にオフセット印刷はどうかと提案した。「シルク印刷もやってみましたが、白の出方はいいけれど煙の透け感が出ないので、ホワイトの網にしました。ただ、オフセットのホワイトは弱いので、1回乗せるだけではディテールが潰れてしまう。かといって重ねすぎると今度は版ずれしてボケる。なので、ボケる具合とディテールが出る表現ができるギリギリでホワイトを3回重ねました」。fig.05結果、催涙弾の煙も「すごく綺麗にでた」(キセキさん)。

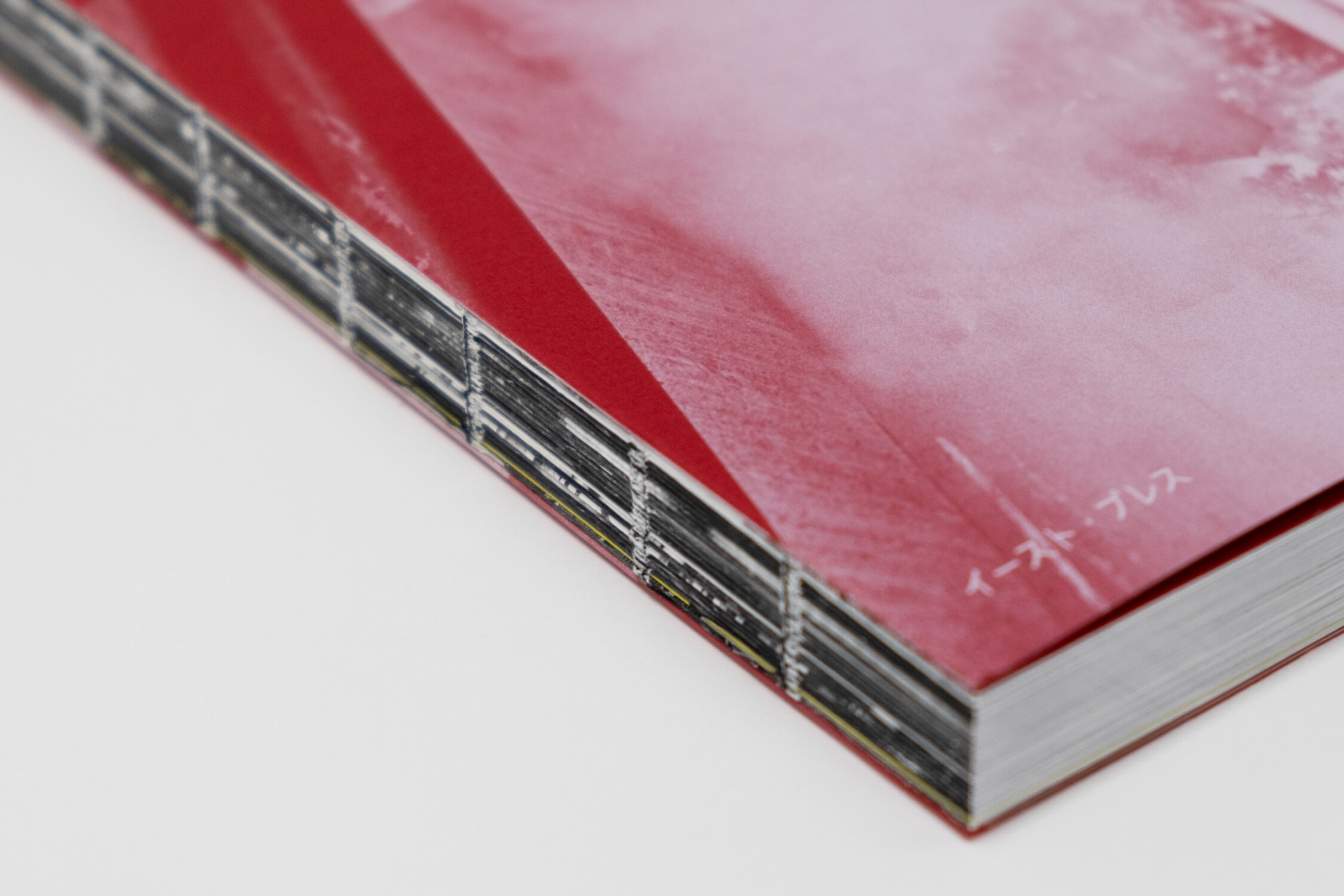

見返しの赤紙の存在感も強い。「表紙がないので、折って1折目を貼り付けてV字になっています。コデックスにすると通常表紙は少し分厚くなるのですが、薄い紙で成立させたのは、このV字に貼り付けたためです」。

通常なら白の綴じ糸もこの写真集では黒。「モノクロ写真だから『黒がいいんじゃない?』って大塚さんが言うので。言われなければわかりませんよね」(キセキさん)。fig.06

写真はダブルトーン。

「最初の写真集の時は黒をすごく盛っていただいたんですけれど、そこまでにはしたくないとか、ディテールもわかるようにしたいという希望をあらかじめ伝えていたので、それに合わせてくださった。最終的には印刷立ち会いの時にもうちょっと明るくしようかとか、もうちょっとコントラストが強くてもいいかもとか、それぐらいでしたね。

帯は『ここまでダブルトーンにしなくていいよね』って。最初はトレペっぽい感じにしようかとかいろいろ検討したんですけど、結局、普通の紙でいこう、じゃあ、ダブルトーンでなくていいよね、となったんです。

『イメージ通りにするならこっちの方がいい』とか、『こういうイメージならこういうやり方がある』とか、別の提案をしてくれたり、外注を探してくれたり、いろいろテストをしてくれる。一緒にものづくりしてくれるから、大塚さんを信頼しているんです」。

大塚さんがこの本を担当されて、いちばん印象に残っているのはどこですか?と聞くと、「やっぱり白の8頁ですね」と答えてくれた。「白くて薄いロール紙にしたんですよ。キセキさんの思いを知らない人が見れば、「印刷ミス?」って思うかもしれない。でもここにすごくいいメッセージがある。後から足すことができる、本当の未来がね」。

大塚さんが選んだこの紙の薄さは、抑圧に対する最後の最後の抵抗を表しているように思える。「言論統制の下、何も言えない中で白紙を掲げた……白紙の意味ってすごく大きいんです」(キセキさん)。

キセキさんは香港の人にこう言われたのだと言う。「僕たちは自分のために戦っているんじゃない。これはいつか世界でも起こりうること。だからそれを食い止めるんだ」と。キセキさんと大塚さんが『VOICE 香港 2019』で成し遂げたことは、写真と印刷・製本という両面から、その思いをかたちにしたことなのだと思う。fig.07