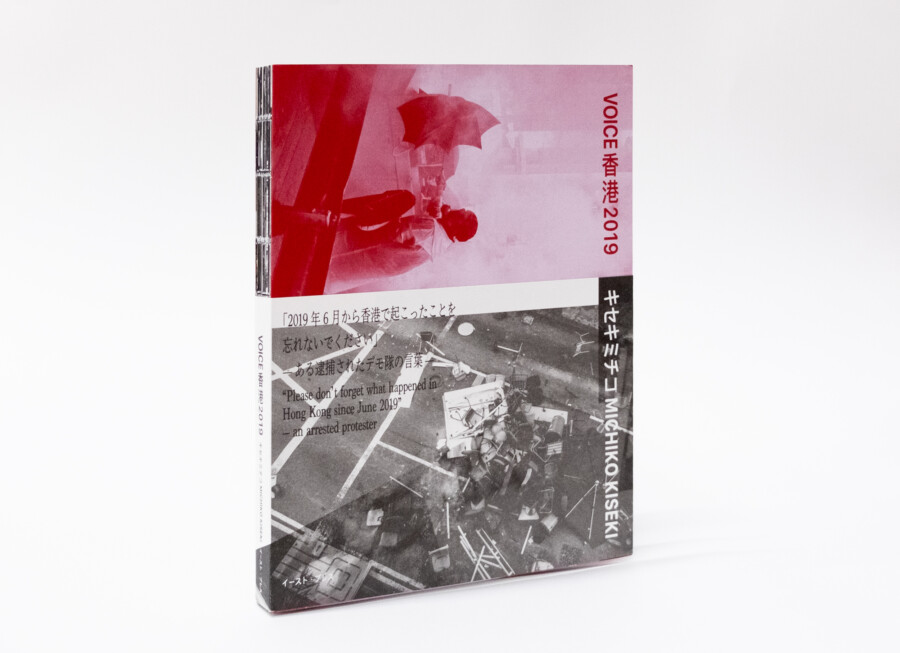

VOICE

須合知也『INORGANIC DESERT』

2025, Book

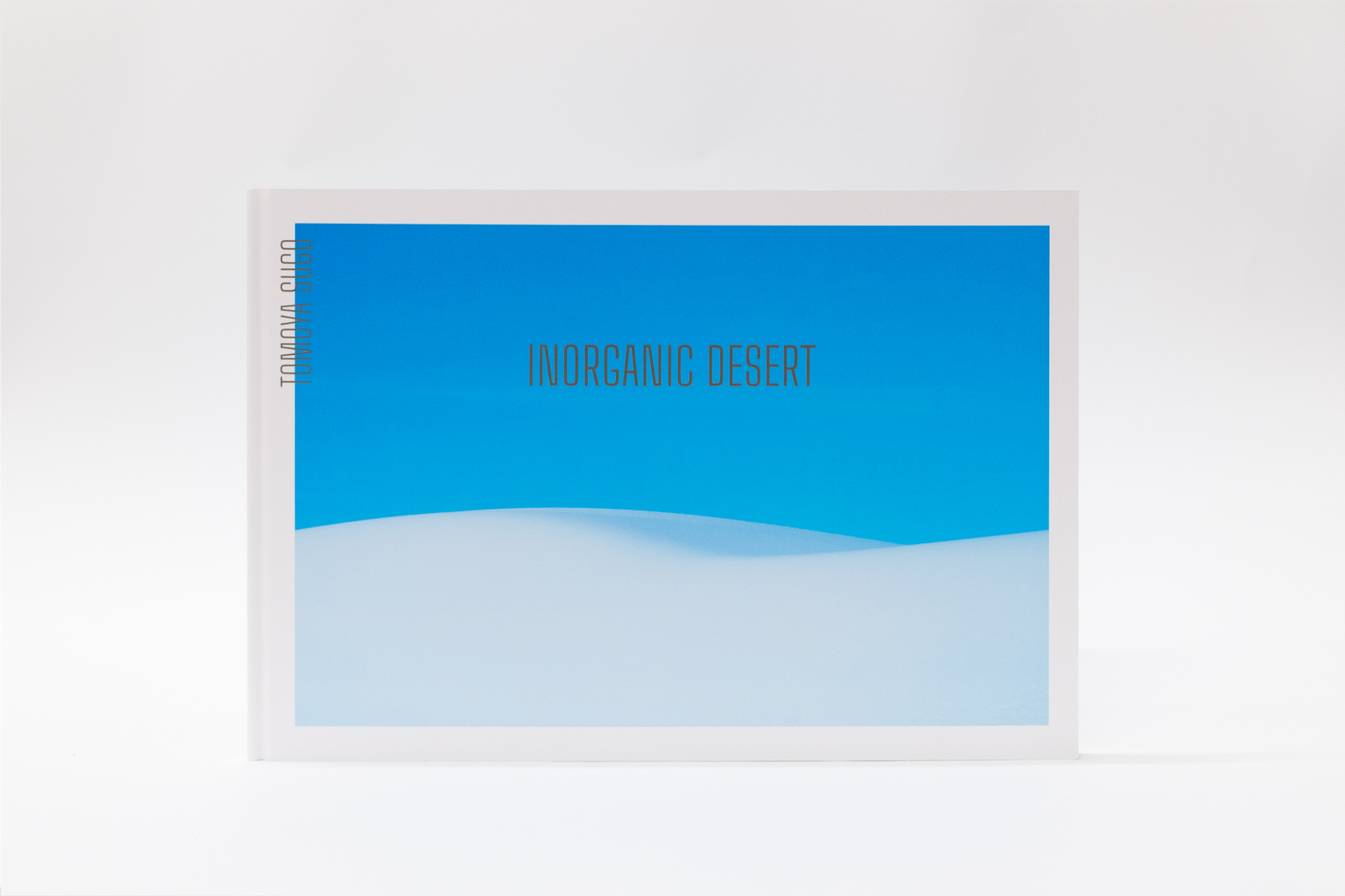

気鋭の写真家・須合知也がアメリカ・ニューメキシコ州に渡り撮影した、青と白の世界。

写真でありながら、絵画のようでもあり、見る者をどこでもない場所へと連れていく――。

—

The talented photographer, Tomoya Sugo, traveled to New Mexico, USA, and captured a world of blue and white. Though it's a photograph, it also feels like a painting, taking the viewer to a place that doesn't exist anywhere.

写真のイメージをどこに着地させるのか

見た瞬間に引き込まれる青と白のコントラスト。一見、雪のように見えるが、実は真っ白な砂――この現実とは思えないような風景は、アメリカ南部ニューメキシコ州のホワイトサンズ国立公園である。

写真家・須合知也さんの初の写真集『INORGANIC DESERT』fig.01では、真っ青な空と白い砂丘だけというミニマルな写真だからなおさら、写真の肌理の細やかさを製版・印刷で表現することが求められる。

須合知也(すごう・ともや)

千葉県生まれ。東京綜合写真専門学校卒業後、web制作会社、写真制作会社アシスタントを経て、広告、エディトリアルの撮影を中心に活動。

2004年3月、初の写真集『INORGANIC DESERT』を左右社より発売。

米山菜津子(よねやま・なつこ)

グラフィック・エディトリアルデザイナー。1981年東京生まれ。2003年東京藝術大学デザイン科卒業後、グラフィック・エディトリアルデザイナーとして活動開始。

CAP、PLUG-IN GRAPHICを経て2014年YONEYAMA LLC.を設立。出版レーベルYYY PRESS主宰。

アメリカ南部のニューメキシコ州にある広大な砂漠ホワイトサンズは、その名の通り、真っ白な雪花石膏の砂丘だ。須合さんはこの地に魅せられて二度渡米。

「小さな写真展をやったことはありましたが、ちょうど40という歳になり、自分の作品を作品集にまとめたい」と思い、初の写真集の出版社として左右社を選んだ。理由は、「図録やビジュアル本をすごく丁寧につくられている感じがしたから」。

デザインは米山奈津子さんにお願いした。米山さんは「写真を送っていただいてイメージのおもしろさが真っ直ぐ伝わってきた」と言う。

その頃は、まだタイトルもなかった。「タイトルがないとデザインできない」と米山さんに言われて付けたのが「INORGANIC DESERT」。“organic(有機的)”に“in”を付けると“無生物/無機的”という意味になる。

「雪のようにも見えるので、冷たさのようなイメージも少し込めたかったし、読者がイメージしやすい言葉を選びたかった」のだと須合さんは言う。

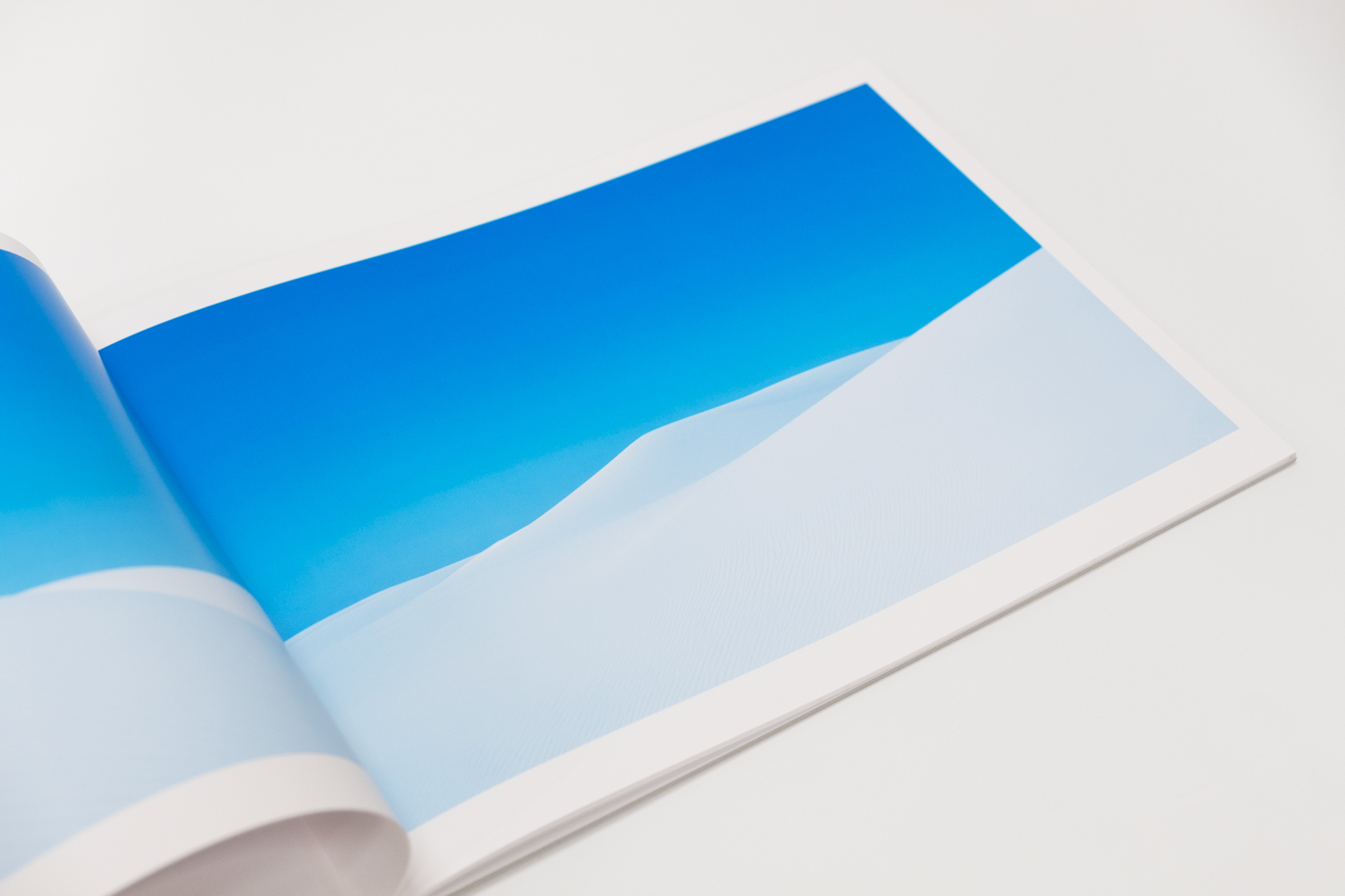

おもしろいことに、このタイトルがあることによって、砂は確かにinorganicであるにも関わらず、頁をめくっていけばいくほど、白い砂丘は無機質どころか、有機的(organic)に自在にかたちを変えていくように思えてくる。むしろ、ある種官能的ですらある。fig.02

B4横という大判の判型にしたのは、「下に砂があって上に空があるという、要素としてはこの二種類だけの写真を見ていて、なにかこう、包み込まれるような印象になるといいなと思いました」と米山さんは言う。

写真家には自分で構成したい人もいれば、任せたいという人もいるし、相談しながら一緒につくろうという人もいるが、「須合さんは、いったん他人の手によるものを見てみたいということだったので、写真を見ながら何時間も考えました。最初、須合さんの写真はとてもグラフィカルな写真だという印象だったんです。けれど、よく見てみるとそれぞれの画像の差分がだんだん目に入ってくる。最初に見た時の印象とじっくり見た時の印象がだんだん変わってくるんですね。そのおもしろさを出せたらいいなという狙いで32頁の順番を決めました」。

紙は平滑性が高いサテン金藤。

「とにかくきめ細やかな画像なので、グラデーションのきめ細やかさ、白の階調のきめこまやかさ、砂のディテールが見える時の細かさなどがとにかくきれいに再現できるように」(米山さん)と、紙自体は存在感がなく再現性の高いものにすることとなった。

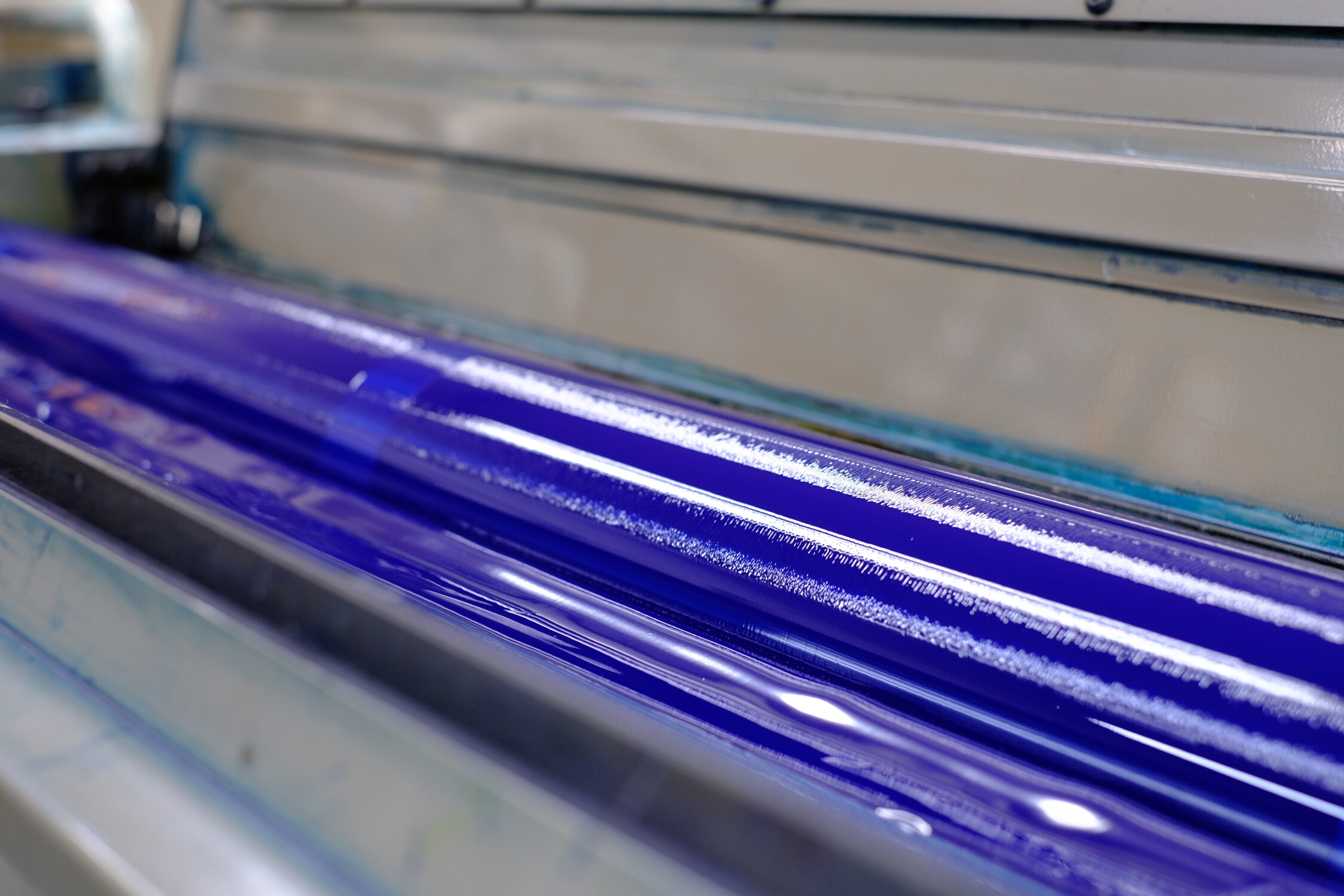

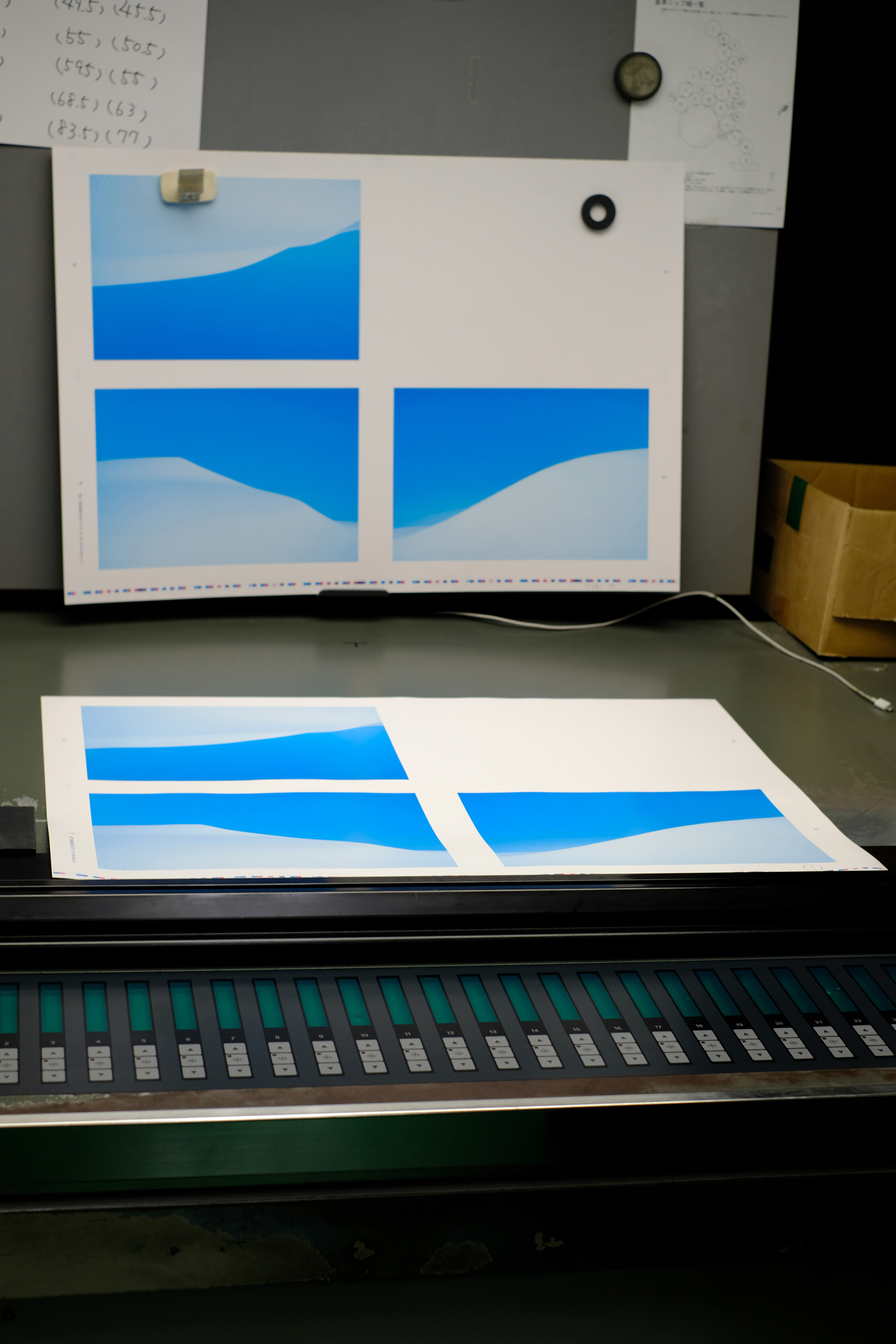

しかし、そのきめ細やかさを印刷でどう表現していったらいいか。八紘美術はまず、AMスクリーンとFMスクリーンの両パターンで、基準値と濃度を上げたものの2種類ずつ計4種のテスト校正を出した。fig.03

「並べて見た時に一番迫力があったのはFMの濃度を上げたもの。調整が必要だけれど、絵としてもっとよくなりそうという印象があった」と米山さんと言う。

「グラデーションの繊細さもFMのほうがよかった」と八紘美術の児玉は振り返る。ただ、色のバランスが思ったよりも良くない。「より細かく、繊細な調整できる可能性はFMの大きい」ものの、そこからどう追い込んでいけるだろうか。

そもそも写真家がデジタルで撮影した状態では、写真家が見ているのはRGBの画像。しかし、印刷するにはCMYKに変換しなければならない。

透過光のニュアンスをインクの重なりでどう表現すればよいか。ただ変換しただけでは色が沈み込んでしまう。

「CMYKには限界があるんです。CMYKでも良くはなるんですけど、納得していただけるところまで持っていくにはCMYKの4色だけでは難しい」。

そこで児玉は、担当の冨田、製版担当の五十嵐との協議の上、特に印象的な空の青の表現に関わるC(シアン)に特色の蛍光色を入れ、Y版とK版を抜くことにした。

つまり、蛍光色を入れたC版とM版のダブルトーンにするのが最もバランスが良く、統一感も出るだろうという判断だ。

ただ、シアンを特色にすると全体的に同じバランスのトーンになってしまい、オリジナルの中にある細かい色のニュアンスは再現できない。

そこで須合さんにオリジナルの色調について確認し、米山さん、左右社さん双方の了承も得て、シアン5:蛍光特色5の割合で混ぜ、2回目のテスト校を出すことにした。fig.04

この提案に対して須合さんは、「ありがたかったですね。自分でも見比べればわかったんですけど、僕もプリントのプロではないので、ご指摘いただいてバラツキがあったことに気づきました。それに、シルエットを同じトーンで見せたかったので、逆に統一していただいたのはすごくありがたかった」と言う。

シアンに蛍光色を調剤するということはそうそうあることではない。「こちらも正直、チャレンジ。でも、やってみないことには始まらない。何色が良いかもわからないので、工場長も含めてみんなで決めたんです。蛍光でもいろんな色があるんですが、今回は東洋インキから選んで改良した特殊な蛍光を使ってはいるんです。正直、出してみないとわからないので、はまらなかったらやり直しです。最初に選んだインクがはまってくれたんでよかったですよ(笑)」(児玉)。

次の全頁校正では、シアン2:蛍光特色8で出し、結果、ここに落ち着いた。fig.05

「この写真集では、印刷の面でだいぶトライアルしていただきました。しかもお願いしていないのにやっていただいて(笑)」と米山さん。

初めて自身の作品集をつくった須合さんは、「僕は勝手に、美術系の印刷とはいえ、出てきてから『あれ?』みたいなことも少なからずあるんだろうなあ、なんて思っていたんです。でも、コミュニケーションをしっかり取ってくれて、寄り添ってくれる感じがめちゃくちゃあって安心感がありました。何があっても相談できるし、僕も意見を言いやすかった。提案もしてくれて、特色にもしてくれて、本当によかったなと思っています。印刷の立ち合いって1回くらいなのかな?くらいにしか思っていなかったですけど、ブラッシュアップする時間をいただいて、だんだん近づいていくっていう感じがありました」。

そして最後の刷り出しの立ち合いには、印刷機のすぐ横で白い砂丘部分の微妙なニュアンスをチェックする須合さん、米山さん、左右社さんの姿があった。fig.06

印刷機から出てくる青と白のコントラストの美しさ。それは写真家の眼差しを支え、イメージを定着させるための“プロセスのクリエイティビティ”の成果なのである。